歌舞伎って堅苦しくて難しい…そう思っていませんか?

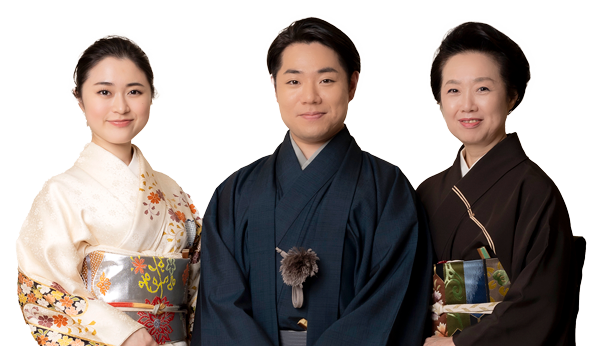

次世代を担う若手歌舞伎役者・中村鷹之資さんがその魅力と舞台の裏側をたっぷり教えてくれました。

ズバリ歌舞伎の魅力を教えてください。

歌舞伎には音楽、舞踊、演技などの

あらゆる要素が詰まっています

それはやはり、総合芸術だということでしょうか。歌舞伎には音楽、舞踊、演技などのさまざまな魅力が詰まっています。もし、話の筋がわからなくても、鮮やかな衣裳や華やかな舞台装置にも見どころがあったり、舞台下手にある黒御簾の中で演奏される「下座音楽(げざおんがく)」がよくできていたり、楽しめるところがたくさんあります。

役者が客席の間を通っていく「花道」も歌舞伎ならではですし、初めての方でも先入観なく見に来ていただき、体感してもらえたらと思っています。

何の予備知識もなくファーストインプレッションで感じるものは、人によって違いますよね。たとえば、小学生のときに出演した『忠臣蔵』を友人たちが観に来てくれたとき、少し難しかったかな? と思いながら感想を聞いてみたら、「衣裳がきれいだった」とか「鼓の演奏がカッコよかった」とか、みんな意外なところに注目してくれました。誰にでも何か引っかかるポイントがあるので、難しく考えずに自由に楽しんでもらいたいです。

歌舞伎と現代劇の違いは何でしょうか?

昨年、初めて現代劇に出演させていただく機会があって、改めて歌舞伎はよく計算された舞台だなと感じました。歌舞伎には舞台装置や音楽の効果も含め、どんな役者が演じてもいいように方程式のようなものが完全にできているんです。

歌舞伎は役者自身を見に来てもらうところが、大きな魅力です。同じ芝居でも役者がどう解釈し、どう演じるのかが注目され、そこが役者の見せどころでもあるんですよ。

それに、歌舞伎には演出家がいないので、基本的に主演の役者が演出家のような役割も果たします。そのときはオーケストラの指揮者のように全体を見て、みんなの能力を引き出さなくちゃいけません。共演する役者にも、演奏や照明、舞台装置などを担当する人たちにも、「今回はこういう意図があって、こうしてほしい」と明確に伝えなきゃいけないんです。先輩方の中には、そういった演出術に長けている方もいるのでとても勉強になります。

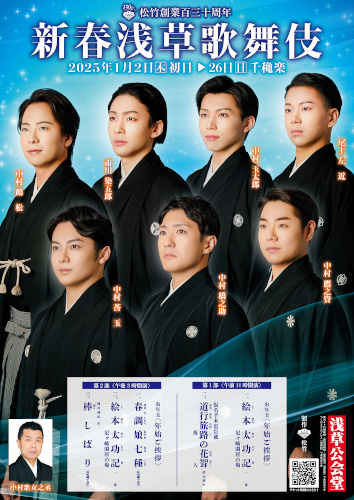

1月2日から出演される新春浅草歌舞伎についてお聞かせください。

「新春浅草歌舞伎」は

若手が大役を演じられるチャンスです

「新春浅草歌舞伎」は、1980年(昭和55年)から例年正月に行われていて、しかも今年は松竹創業百三十周年にあたり、長年続いてきたものが世代交代して、フレッシュな顔ぶれになりました。私もずっと出たいと願っていたので、決まったときはうれしくて、稽古にも力が入りました。これまで培われてきた歴史や伝統を受け継ぎつつ、また自分たちの世代として新たにスタートして、このメンバーならではの浅草歌舞伎を作っていきたいんです。

浅草は、歌舞伎とも密接な土地柄です。何百年もの歴史があるお店が軒を連ねる街で、地元を愛する方々が我々を温かく迎え入れてくれ、世代を超えて育ててきてくれました。浅草歌舞伎を見てくれたお客様にも、浅草の街を楽しんで帰っていただきたいですね。

今回の演目と鷹之資さんが演じる役柄についてお聞かせください。

明智光秀が本能寺の変で織田信長を討ってから豊臣秀吉に敗れるまでの数日間を描いた作品『絵本太功記』の十段目「尼ヶ崎閑居の場」で、私は第1部では武智十次郎(たけちじゅうじろう)を、第2部の同演目では佐藤正清(さとうまさきよ)役を演じます。古典の名作の一つでもあり、ちょっと暗いお芝居なんですが、義太夫狂言のベースとなる基本的な要素が大きい作品です。基礎を培うという意味でも勉強になる演目だし、昼夜で役代わりして、それぞれの太功記をつくっていけることが楽しみでもあるんです。

第2部の『棒しばり』では次郎冠者を演じます。これは、タイトル通り棒に縛られ、手の動きを封じられた状態で踊るコミカルな演目です。主人が留守の間に酒を盗んで飲まないよう縛られてしまうのですが、それでも一緒に縛られた太郎冠者と二人で協力して酒を飲むという(笑)。この作品の初演は六代目菊五郎と七代目三津五郎という踊りの名手コンビが演じていて、要は縛られて両手の動きを封じられても踊りがうまいことを見せるために作られた演目なんです。曲もいいし、酒に酔った風情で踊るのが何とも洒落ています。

今回の演目もそうですが、歌舞伎の芝居や踊りのベースには必ず音楽があるんです。この音楽が流れたらこのセリフ、この旋律が盛り上がったらこう決めるとか、立廻りも「チチンチン♪」という音に気持ちよくはまるようにできているんですよ。その絶妙な0.05秒くらいの余白が、歌舞伎の世界でいう「間」なんです。間合いの取り方は、小さい頃から踊りや三味線などを習っているからこそ、同調できるところがあります。仮に、一般の俳優さんが歌舞伎を演じることになったとしたら、そこに戸惑うんじゃないかと思います。

「新春浅草歌舞伎」への意気込みをお聞かせください。

今回のような若手公演では、普段できない大役を演じさせていただきます。そうなると、責任も重くて。先輩方がすでに整えてくれた舞台の中に入って演じるのと、自分たちが全部やらなければいけないのとでは、まったく勝手が違います。このような経験をすると、いかに先輩方がやっていることがすごいかがよくわかるんです。また、年齢が近かったり、役柄が被っていたりする若手同士が、お互いにバチバチ意識しながら研磨できるのも、この公演の醍醐味です。若手が集結して有名な演目の大役に挑みますので、ぜひ、たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです。

中村 鷹之資(なかむら たかのすけ)

徹子の部屋(テレビ朝日)

2025年1月8日(水)13:00〜

出演いたします。ぜひ、ご覧ください!